技能検定3級 機械・プラント製図の勉強方法を紹介します。これから練習を始める方、受検を検討している方の参考になれば幸いです。

私は学生時代に受検しました。入社を検討していた企業で上級の取得が必須となっていた為、その足掛かりになる、採用試験でのアピールになると考えました。

同様に、次の受検で合格したいという方に是非最後まで読んでいただきたいです。

なお、私はAutoCADで受検しましたが、対策方法についてはどのCADであっても共通の部分を記載します。

Follow @tokei_chu目次

概要

試験形式

・実技

A3サイズの組立図の中から指定された部品を抜き出して、図面を作成します。学生の方は馴染みが無いかもしれませんが、業務ではこの作業のことを「ばらし」と呼びます。

得点は60点以上で合格です。採点基準は公にされていません。

・学科

マークシート形式で、機械製図、材料、加工法、力学、CADなどに関する基礎知識が出題されます。

65点以上で合格です。

詳細は中央職業能力開発協会のHPよりご確認ください。

勉強時間

実技:5ヶ月(9月中旬~過去問8年分程度を繰り返し)

学科:10時間

3級は講義のカリキュラムに対策が含まれていましたので、特に休日に練習することはありませんでした。もし社会人で取得を目指される方は、休日や平日の空き時間に練習することになるかと思います。

勉強方法

実技学科とも過去問をひたすら解きました。

前提ですが、

・本番で使用するCADで練習できる環境がある

・実技の過去問をA3で出力できること

・模範解答があること

以上が条件となります。私は過去問と模範解答とも、学校が用意してくれたものを使用しました。

技能検定試験問題公開サイトでも直近の過去問と解答例は閲覧できるようです。

実技

3級は鋳物なので、形状が難しいと言われます。しかし、過去問を複数年解いていくと傾向がつかめるようになります。学生の方は、鋳物に馴染みが無い方がほとんどかと思います。鋳物(いもの)とは、金属を高温で溶かし、砂などで作った型に流し込んで冷やし固めて作られた製品のことです。鋳物を作る工程を鋳造(ちゅうぞう)といい、溶けた金属を流し込む型を鋳型(いがた)と言います。

基本的には過去問を本番と同じ時間で解いて、模範解答通りの出来栄えに仕上げることができればOKです。補強として、以下の練習をするとよいと思います。

・過去問の解答をトレースする。(この時に課題図と解答を見比べて、作図指示に対してどのようにアウトプットすればよいのかを確認する。解答図を暗記するのではなく、できるだけ3Dをイメージする。)

・難しい作図指示の年度を重点的に練習する(課題図と逆視点を作図するパターンなど)

練習は本番通りの時間を測って行います。時間内に書ききるのはなかなか難しいかと思いますが、3時間でやめてしまうのではなく、できるだけ最後まで書ききる方がよいです。終盤の寸法や仕上げ指示などの記入も覚えておきたい為です。作図以外にも時間を要するので、絶対的にCADの操作スピードは必要となります。自分で手数が多いと感じる操作は大抵もっと良いやり方があるので、1手の短縮を極めていきたいところです。積み重ねが大きな差になります。ショートカットを使うのはもちろんですが、コマンドの使い方も工夫しましょう。例えば、対称形状を作図する際はミラーを使うなどして、手数を削減しましょう。

学科

実技が終わってからの対策でも間に合います。過去問からの出題がほとんどですので、過去問を10年分解いて、合格点を超えるようになれば問題ないでしょう。

時間配分

以下は私の3級練習時の時間配分です。年度により若干異なりますので1つのサンプルとしてください。

| 作業 | 時間(分) |

| ①作図指示の把握 | 15 |

| ②マーキング | 5 |

| ③採寸 | 20 |

| ④部品作図 | 50 |

| ⑤寸法記入 | 50 |

| ⑥検図 | 10 |

| 合計 | 150 |

作図指示の把握

問題文で指示のあるボルトサイズ、重要寸法、仕上げ記号を課題図に書き込んでいきます。問題文を何度も読み直すのは非効率だからです。また、断面指示や矢視など、各面の作図指示を把握します。作図目がけて焦ってしまいがちですが、ここで指示の理解が疎かになってしまうと結果的に正しい作図ができませんので、あまり時間をかけすぎずにさっと指示を読んでいきます。

マーキング

作図対象部品に色を塗って、形状を認識しやすくしていきます。ただし、時間がかかるので作図対象を全て塗る必要はありません。最低限の色塗りでOKです。何重にもある線を全て塗る必要もありません。分かりづらい部分や作図を忘れてしまいそうな部分だけで十分かと思います。メインの部材は塗るのに時間がかかりますし、忘れることは少ないかと思います。また、色を塗りすぎると線(線種)が見づらくなるデメリットがあります。もちろん練習の序盤で、形状把握を優先するフェーズでは、時間を気にせず正確に把握する為丁寧に塗っていただいてOKです。慣れてくると色塗り不要になってくるので、練習の後半では色塗り無しでチャレンジしてみてもよいかと思います。

採寸(課題図に書き込む)

※課題図に寸法を記入する際、CADのような寸法線や端末記号まで正確に書く必要はありません。自分が認識できる範囲で簡単に書きましょう。密集するところだけ端末記号も記入するなどして、測り直しや書き直しの手間が無いようにしたいです。

部品作図

作図指示のある面の大枠を作図できていれば、採点はしてもらえると思います。主投影図は必然的に情報量が多くなりますので、注力しましょう。

合格ラインは60点ですので、わからない部分は飛ばしてokです。

形状がわかりづらい場合でも、わかる所から描いていけば見えてくることもあります。紙面上で悩むより、CADに落とし込んだ方が効率がよいです。本番でも極力手を動かして、時間ロスを避けたいです。

作図で悩むかくれ線については、課題図に描いてあるものを記入すればよいです。穴の描写も対称形なら片側だけでよいです。時間がない場合、中心線だけは描いておきましょう。

テーパめねじは、測ったままの寸法で描いてOKです。採点は紙ベースで行われ、±2mmの誤差まで許容されるためです。実際の3Dモデルのテーパ穴は細かい数字が出ていますよね。

形状ミスは減点が大きいですので、線種の誤りにも注意しましょう。私は、作図対象ではない部品(テーパおねじ)まで作図してしまっていましたが、なんとか合格していました。。

寸法記入

重要寸法を優先的に記入していきましょう。重要寸法とは、・課題図に記載されている寸法・はめあい部の寸法です。はめあい部のH7は、抜けが無いようにしたいです。重要寸法以外の一般寸法は割合、減点が小さいと聞いたことがあります。寸法の入れ方については、模範解答と一致していなくても、足し合わせて同じになる入れ方であれば問題ないと聞きました。

仕上げ記号

仕上げ記号については寸法記入と同時でOKです。はめあい部の1.6等、後回しにすると抜けてしまうリスクがあります。使う種類としては以下の3種類があります。

・Ra1.6(はめあい/摺動部)

・Ra6.3(相手部品との合わせ面、据え付け面)

・Ra25(単に除去加工しているだけの面)

1つあたりの減点は少ないかもしれませんが、減点方式の採点である以上は可能な限り減点は避けたいです。

検図

あまり時間は取れないかと思いますが、やはりわずかでも見直せると細かいミスに気づき、減点を防ぐことができます。

持ち込み可能な道具

持ち込み可能な道具が受験案内などに記載があります。以下で紹介する物以外に、コンパスも持ち込み可能でしたが、私は使いませんでした。

三角スケール

3級はほとんどが1:1の尺度ですが、2級や1級の取得を目指すのであれば、持っていて損はありません。長さは30cmが望ましいです。ちなみに私は3級受検時は三角スケールは持っていませんでした。伸ばして30cmになる折りたたみ式の定規を使っていました。

テンプレート

Rを測るのに使います。3級はRが多い為、必須となります。R3,4,5など、よく出るサイズはあるので、±2mmの誤差まで許容されることを考えると、あまり神経質に測る必要はないと思います。同じ部品なら、大体Rサイズも統一されていますしね。

分度器

斜めの形状や、穴中心の角度を測る時に使いました。

消せるペン

部品の抜き出しと、重要寸法の記入に使います。私はフリクションボールペンを2色使っていました。蛍光ペンや色鉛筆など、使いやすい物で良いかと思います。色は青とオレンジを使っていました。自分が認識できれば何色でもよいと思いますが、似た色だとやはり見づらいです。目立つ色にして、記入漏れを防ぎましょう。

シャーペン

重要寸法以外の一般寸法の記入に使いました。私は上記の物を使っていました。書きやすいのでおすすめです。

マウス

持参物一覧には書いてありませんが、私が受検する会場では持ち込み可能でした。私は会場に用意されている物を使用しましたが、普段の練習で使い慣れたマウスを持ち込むことをおすすめします。理由はマウスガチャを避けるためです。会場のマウスは、思い通りの操作感とは限りません。実力を発揮するため、不確定要素は排除するのが望ましいです。なお、Bluetooth接続でドライバのインストールがいるような物はNGのようでした。

苦戦している方へ

練習回数は10回以上確保できると、実力がついてくるかと思います。対策は長期に渡るかと思いますので、できれば1回で合格したいです。その為に練習回数を増やしてみるのもありだと思います。不合格になってまた翌年思い出す所からというのは、私も1級で経験しましたがしんどかったです。普段使っていないCADで受検される場合、操作スピードを上げるのに1ヶ月、2ヶ月要します。可能であれば、空き時間にもCADに触れたり、過去問の課題図と解答図を見比べたりするとよいです。さらに時間があれば、解答図の3Dモデルを作ってみるのもおすすめです。

モチベーションが上がらない時は、くろたかさんのVoicyを聴いてみるのもおすすめです。くろたかさんは設計会社に勤めながら、大学や専門学校で非常勤講師をされており、指導のプロでもあります。私も毎日聴いています。合格した今聴いても励ましてもらえます。技能検定に限らず、何かの試験を頑張っている人にぜひ聴いてほしい放送です。

また、くろたかさんはYouTubeで技能検定3級の解説もされているので、お時間がある方は視聴してみてください。チャンネル登録よろしくお願いします。

最後に

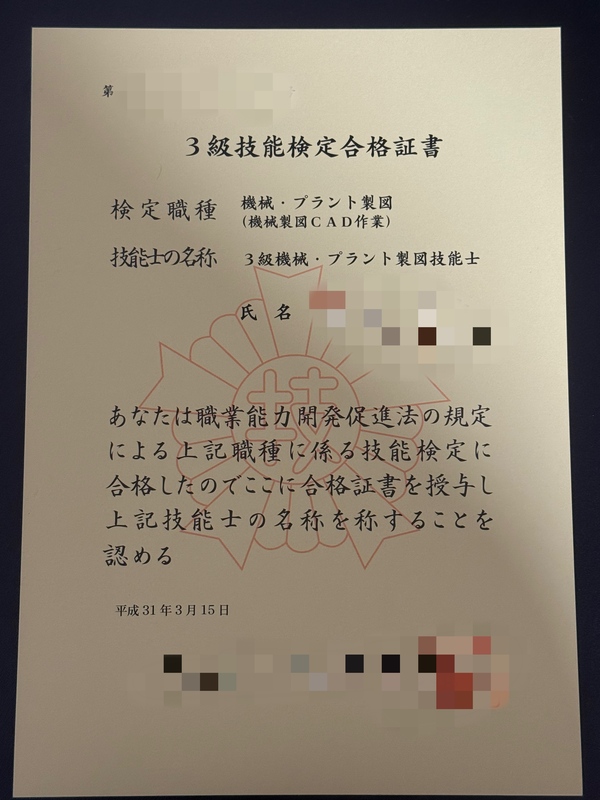

3級は技能検定初受検だったので苦戦しました。国家試験ですので履歴書に書くことができ、スキルのアピールになります。また、2級受検への足掛かりにもなります。私は初の国家試験合格が技能検定でしたので、なんとか1回で合格できてとても嬉しかったです。また、この資格もアピールポイントになり、希望していた企業に入社することができました。皆さんもぜひ頑張ってくださいね。最後まで読んでいただきありがとうございました。

-e1757227750535-120x68.png)